五六厘米长,贝壳紫黑,边缘处略显棕色。用白水煮出来的汤色会微微发蓝,清淡又鲜美。煮熟晒干后的贝肉也被称为“淡菜”,因煮时不用放盐而得名。

看成了翡翠投胎贝(bushi

个头比紫贻贝稍大,因壳缘呈青绿色而得名“青口”,是西餐常用的贻贝种类,最常见的就是放在西班牙海鲜饭里。

潮汕名菜“金不换炒薄壳”的主角。这是一种小贻贝,一两厘米长,草绿色的壳极薄,肉只有黄豆大。人们习惯将那些跟瓜子差不多大的迷你双壳类,统统叫作“海瓜子”,薄壳就是南方最常见的海瓜子。

“金不换”就是罗勒,中国人起菜名真能体现对吃的热爱

江珧

市场上还能见到一种特别大的双壳类,一个就有二三十厘米长。它有点像贻贝的远房亲戚,一头尖、一头宽,贝壳也很薄,颜色暗淡。它叫“江珧”,虽然名字里有江,实则生活在海中,栖息在潮间带或浅海区,将尖头垂直插入泥中固定住,只露上半截,开条“门缝”滤食。

全国沿海均有,能长到35厘米长。看着好像一个就能吃饱,其实贝肉不多,主要吃圆柱形的闭壳肌,而这块闭壳肌没比扇贝大多少。闭壳肌干制品就是古代著名珍馐“瑶柱”,常用来炖高汤。

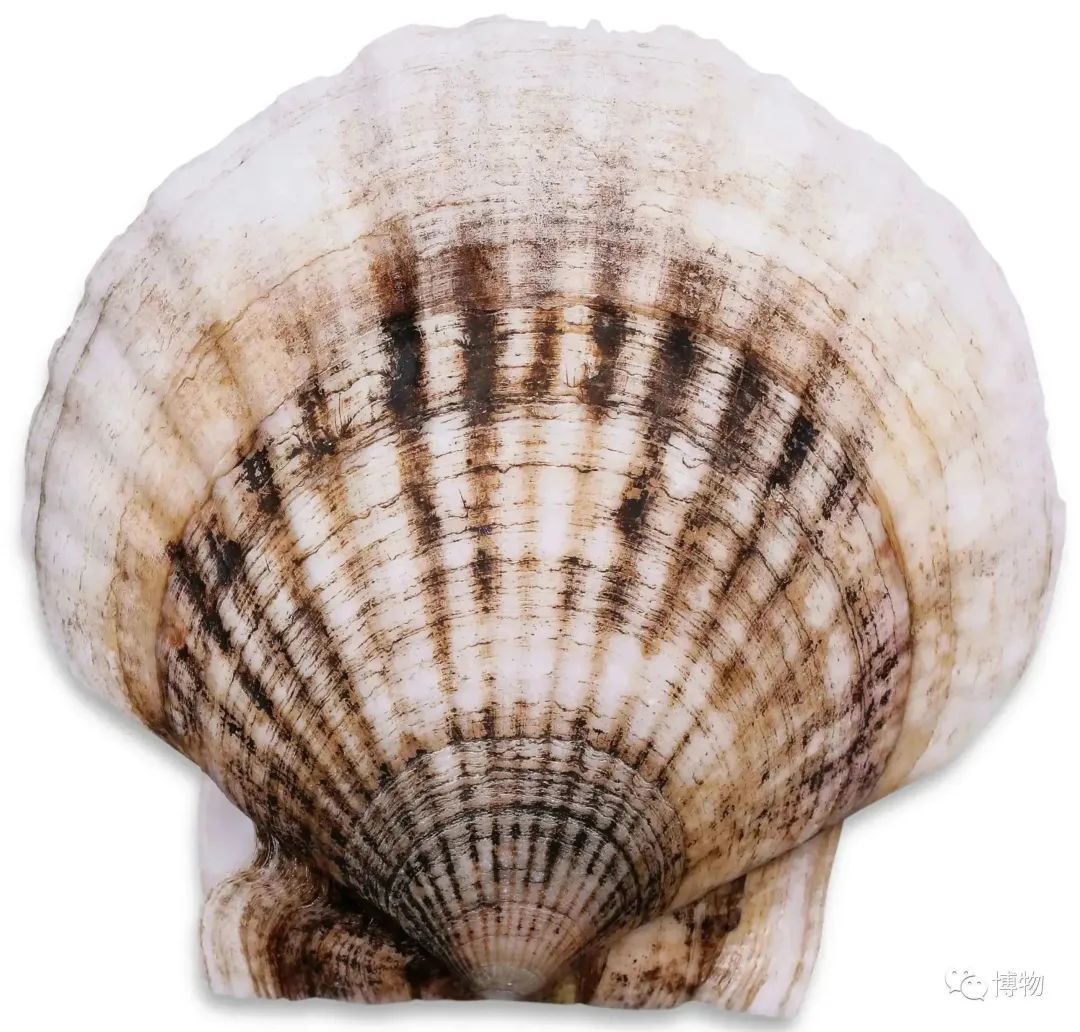

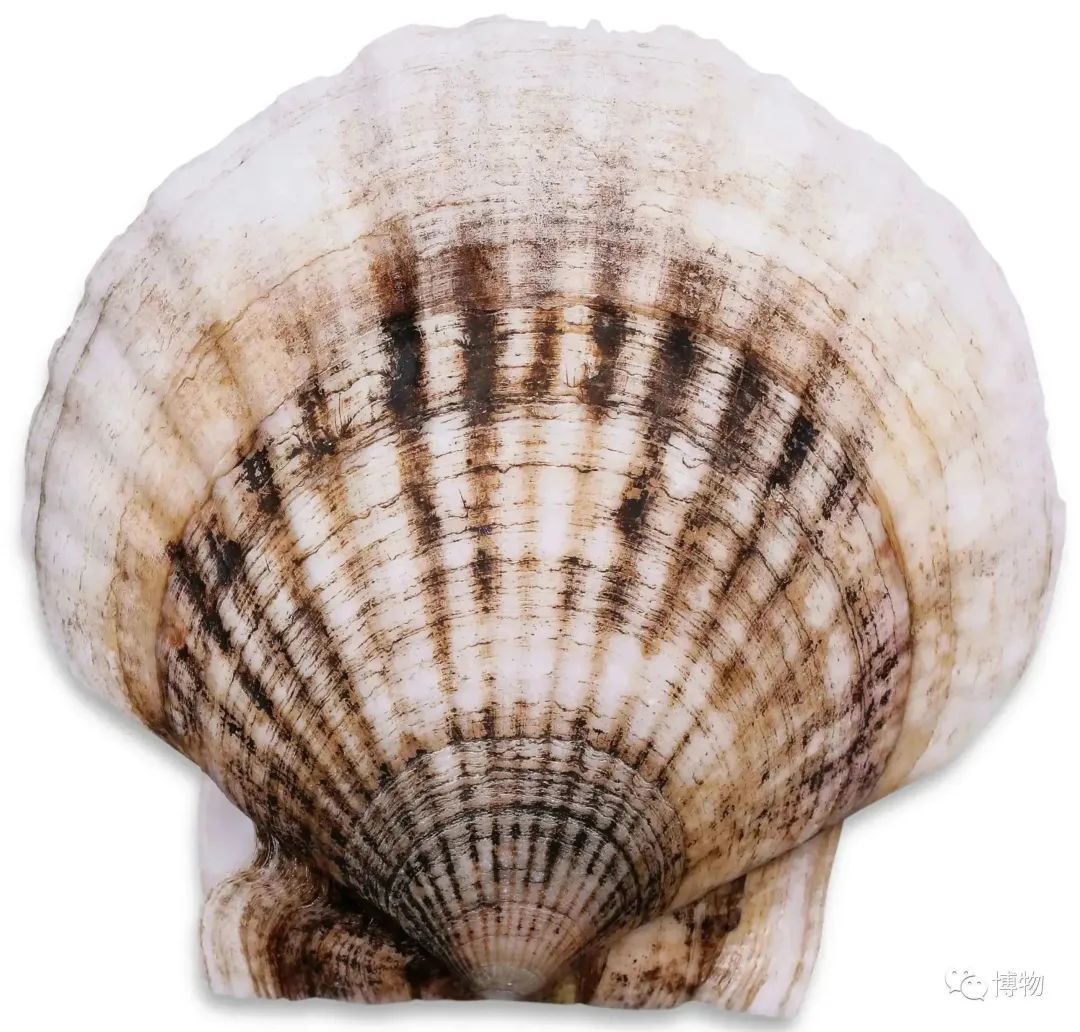

扇贝

用来做烧烤或“蒜蓉粉丝”的各种扇贝,基本都是扇贝目、扇贝科的成员。它们造型扁平,像两个盘子对扣在一起。壳表面具有放射状的隆脊,整体像把打开的折扇。它们生活在浅海,有些会定居在礁石上,也有的喜欢平躺在海底,若遇危险还能扑扇着双壳游走。

扇贝是少数“长眼睛”的贝类——贝肉的“裙边”(外套膜)部分,有一排蓝色小点,那便是“眼”,但视力微弱,只能感知光线变化。端上桌的扇贝,有的已经把“裙边”处理掉了,只剩一块饱满的圆柱肉,那是扇贝发达的“闭壳肌”,为主要食用部分。很多贝类都是一对闭壳肌,扇贝却只有一个,但其重量能占扇贝总重的五分之一。

栉(zhì)孔扇贝在北方市场上比较常见,个头小,拿来做烧烤有点儿不够看,所以会取肉炒着吃。但最正宗的“干贝”,就是用它的闭壳肌干制而成。它固定在礁石上生活,因此贝壳上总有龙介虫的石灰质虫管,看起来脏兮兮的。

在南方市场上,则有另一种华贵栉孔扇贝,贝壳更圆更大。其野生个体有紫色、橘色、褐色等好几种颜色,但人工养殖的是清一色的橘红色。

如今市场上最主流的扇贝,饭店里的蒜蓉粉丝扇贝,十有八九是它。名字源于其原产地北美墨西哥湾,1982年引进我国后,南北沿海都有养殖,凭借个大(近10厘米长)、生长快(半年就能上市)迅速占领市场。如今的“干贝”,很多也都是用海湾扇贝做的。

虾夷扇贝

中文正式名:虾夷扇贝

国内常见扇贝中个头最大的,一般都超过10厘米。但它原产俄罗斯和日本,需要冷水环境,只能在北方养殖,生长周期也长,因此价格最贵,在市场上通常不称斤两,而是论个卖。

双色扇贝(圆贝)

中文正式名:日月贝

广西和海南的市场上,还有一种一面为红色、另一面白色的扇贝,形状比一般的扇贝更圆。而在两广的海味干货中,“带子”指的是日月贝的闭壳肌。

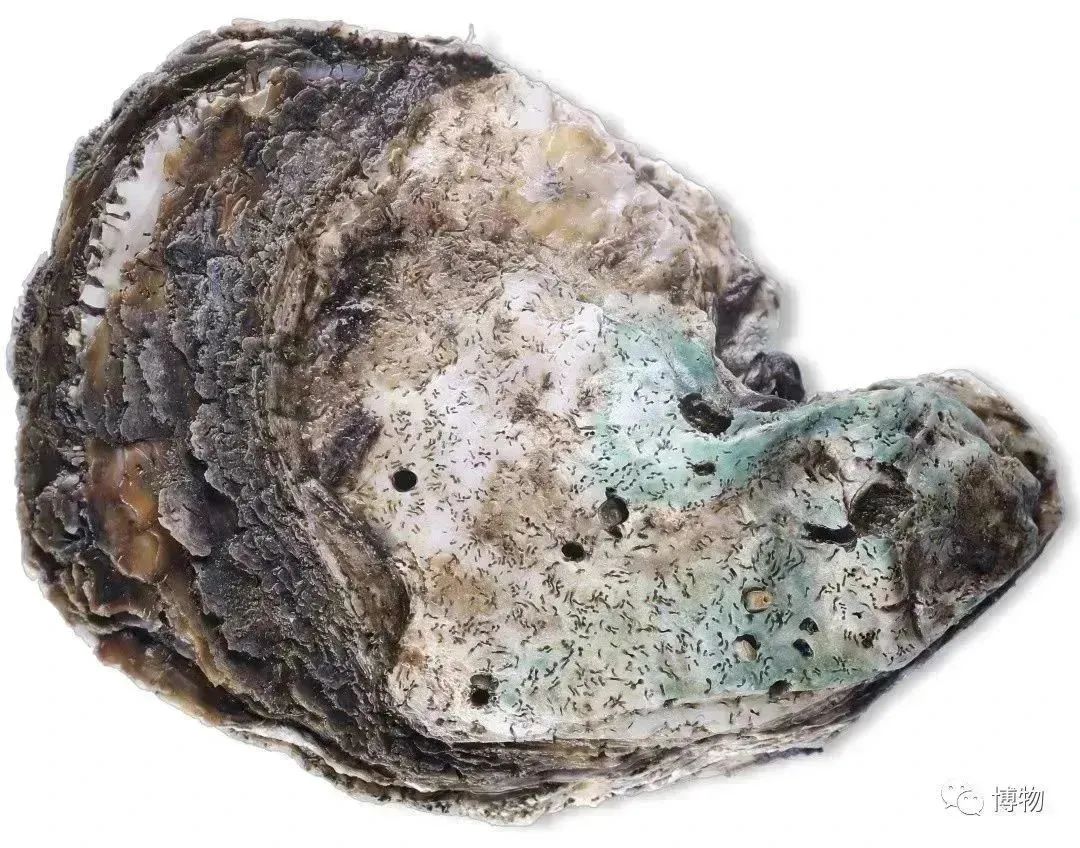

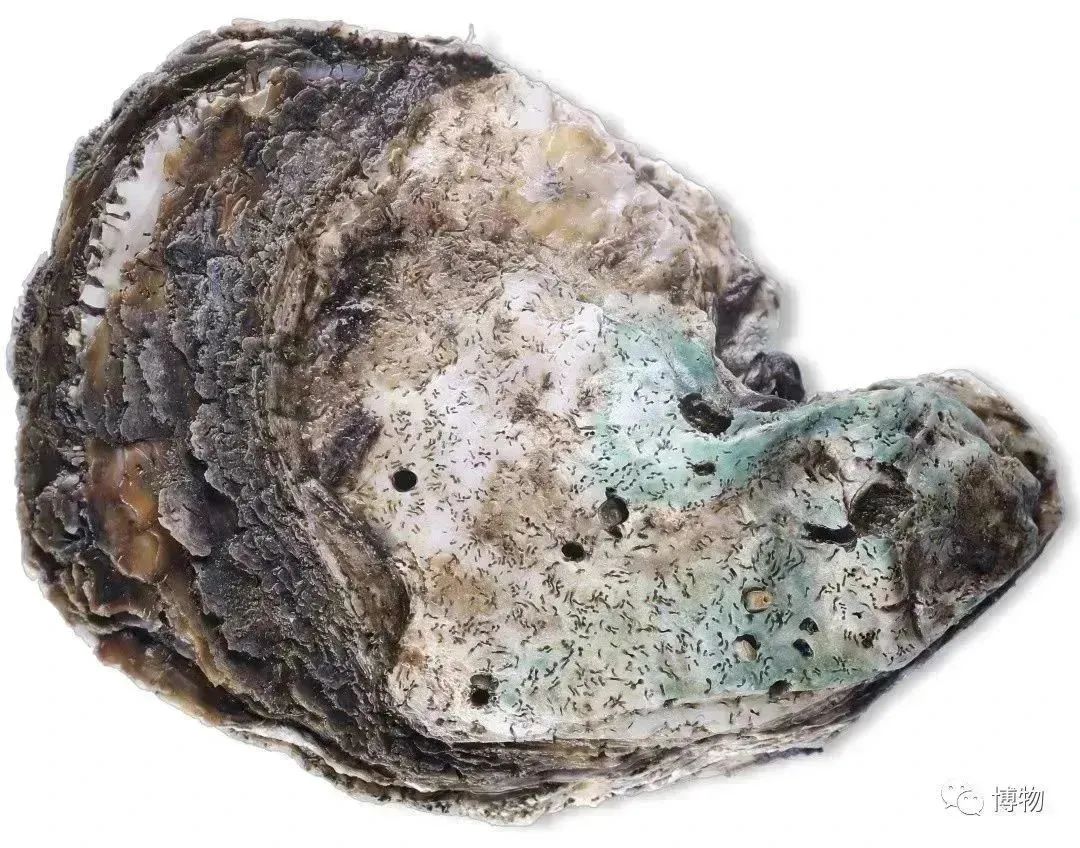

牡蛎

源于语文课本选了《我的叔叔于勒》,内陆的很多同学都对小说中“牡蛎”的鲜味充满遐想。其实牡蛎不神秘,烧烤、自助里常见的“生蚝”、闽台名菜“海蛎煎(蚵仔煎)”的“海蛎”、调料“蚝油”的原料,都是牡蛎。在分类学上,都属于牡蛎目、牡蛎科。

牡蛎生活在潮间带水深10米内的浅海,粘附在礁石上,一辈子不挪窝。贝壳形状很不规则,能长成什么样,往往取决于周围空间。由于长相实在难辨,科学家直到近年,才用分子生物学手段厘清了牡蛎科的物种,国内常吃的有4种。

蚵仔煎是什么?

我国北方养殖最多的种类,壳形较细长,质地厚重,一般让它长到10厘米以上的大个头,再作为“生蚝”食用。欧洲也常吃,《我的叔叔于勒》中吃的多半就是这一种。牡蛎的两扇壳不对称:一扇隆起呈杯状,另一扇较平如盖子,小说中描写的,就是撬开那个“盖儿”,再将“杯”里的肉“一口闷”。这也是今天“生蚝”的常见吃法。

遍及长江以南沿海,尤以福建、广西养殖最多,是名菜“海蛎煎(蚵仔煎)”“海蛎豆腐汤”、经典调料“蚝油”的原材料。个头小,壳也就四五厘米长,近年新品种能长到八九厘米,跟长牡蛎相比壳形较圆,壳质也薄。不过市场上见到的,一般是去壳的鲜贝肉,一盆盆浸在水里卖。

赤蚝 | 白蚝

中文正式名:香港巨牡蛎

这两种个头都很大,但不如前两种常见。近江牡蛎肉质发红,香港巨牡蛎肉质发白,所以被分别起名“赤蚝”“白蚝”。

让内陆地区很羡慕的吃法,蚵仔煎(kē zǎi jiān),在闽南地区读闽南语的ou a jian

蚌

最后说说那些个头特大的、比较贵的双壳贝,它们常被叫作“蚌”,依据产区又分海蚌、河蚌。但在生物分类学中,其实只有河蚌算是蚌——“蚌”这个字专门用来命名一些生活在淡水里的双壳贝,如蚌目之下的蚌科、珍珠蚌科。

“小象拔蚌”是象拔蚌吗?

全国沿海都有,尤以福建漳港的品相为佳,壳长能超过9厘米。清汤氽熟,肉质鲜滑脆嫩。烫熟后白白的斧足从半开的壳里耷拉下来,就像吐出小舌头,因此得名“西施舌”。

粗长的水管从壳顶伸出,形似象鼻,很有辨识度。它的壳能长到20多厘米长,体重可达3公斤,而且“皮薄馅大”,薄薄的蚌壳里全是肉。不过肉质相对粗厚,不够嫩滑,常见吃法也是用高汤氽。也有专取最有嚼劲的“象鼻”部分,做成“刺身”生吃的。

小象拔蚌

中文正式名:大沽全海笋、宽壳全海笋、东方海笋、东方海神蛤等

在南方沿海,近年还常卖一种比花蛤略大的贝类,长相酷似缩小版象拔蚌。其实它们是好几种海笋、篮蛤,跟象拔蚌无关,“撞脸”纯属巧合。“小象拔蚌”们可以白灼,或者像花蛤一样炒着吃。

俗称为“蚌”的双壳贝中,只有河蚌算生物学意义上的“蚌”。它们属于蚌目之下的蚌科或珍珠蚌科,生活在淡水里,能长成10厘米以上的大个头。然而滋味欠佳,现在基本没人吃了。但你依然能在市场上见到它们——在“现开珍珠”的摊位上。因为河蚌能分泌珍珠质,如今最重要的用途,就是培育淡水珍珠。

处理掉很多不可食用部位还很大的象拔蚌

图源:YouTube

菜市场贝类图鉴就到这里啦,又是羡慕沿海地区朋友的一天呢!关注博物,逛菜市场不迷茫~

{{item.content}}