Nature | 预防呼吸道感染,为何我们需要鼻喷疫苗?

导读

我们的呼吸道和消化道每天都在面对大量病菌的进攻。空气中吸入的,吃进去的病毒和细菌,都首先接触到身体的黏膜表面。为了应对这些挑战,机体建立了一套专门的黏膜免疫系统,它在第一时间就能识别并对抗入侵者。不过,我们现在的疫苗大多还是通过注射,在机体内部激起保护力,等外来者进家门之后才展开防御。能不能让疫苗直接在这些黏膜部位,激发有效的保护呢?近期,《Nature》上发表了一篇综述文章,解析了鼻喷疫苗保护呼吸道感染的原理、优势与挑战,带我们进一步思考未来疫苗的方向。

图片来源:Istock

中国古人的智慧

早在现代疫苗诞生之前,中国古人就已经找到了利用鼻腔接种对抗病毒的方法——种痘。他们将天花痘痂晒干、研成细粉,用细管吹入鼻腔。这其实就是最早的鼻喷疫苗,古人相信,鼻子是肺气之门,用这种方式接种,更容易让身体习得对天花的抵抗力。据《痘疹定论》等资料记载,这种方法出现在北宋时期(公元10世纪),比西方的牛痘疫苗早了整整几百年。后来还延续到了清代宫廷,成为皇室御用的防疫手段。

这一思路在近代被重新拾起,并以现代科学的方式得到极大拓展。就在2024年5月7日,加州大学圣地亚哥分校下属研究所的黏膜免疫学大牛在《Nature》杂志发表了一篇重磅综述文章,系统分析了鼻喷疫苗在预防呼吸道感染中的机制、挑战与前沿技术突破,为疫苗研发与未来公共卫生防控提供了前瞻性指引。

为何我们需要鼻喷疫苗?

目前,大多数疫苗仍以注射方式接种。这类疫苗能有效激发全身免疫反应,促使机体产生中和性IgG抗体和T细胞免疫,从而在感染发生后减轻疾病的严重程度。然而,它们在诱导黏膜表面的抗原特异性免疫方面存在明显局限,难以在病原体入侵的大门——呼吸道黏膜处,建立起强有力的防御屏障。

相比之下,鼻喷黏膜疫苗在激活黏膜免疫系统方面具有天然优势。它们不仅能诱导产生分泌型IgA(SIgA)抗体,有效阻断病原体在黏膜表面的黏附和入侵,同时还能激发系统性免疫反应(如血清IgG抗体),在局部与全身层面形成双重保护。

除此之外,鼻喷疫苗还具备多项实打实的优势:

无创接种体验:避免针头带来的疼痛与焦虑,特别适合儿童或恐针人群,在动物上可减少应激,加强动物福利;

便于大规模接种:具备自我接种的潜力,降低专业医护依赖;

诱导广谱黏膜抗体:可诱导交叉反应性IgA抗体,对抗不同毒株或变异株;

显著减轻疾病传播与进展:通过黏膜免疫屏障在病原入侵初期即发挥作用。

注射疫苗与鼻喷黏膜疫苗的比较(参考文献[1])

鼻喷疫苗诱导抗原特异性黏膜免疫的原理

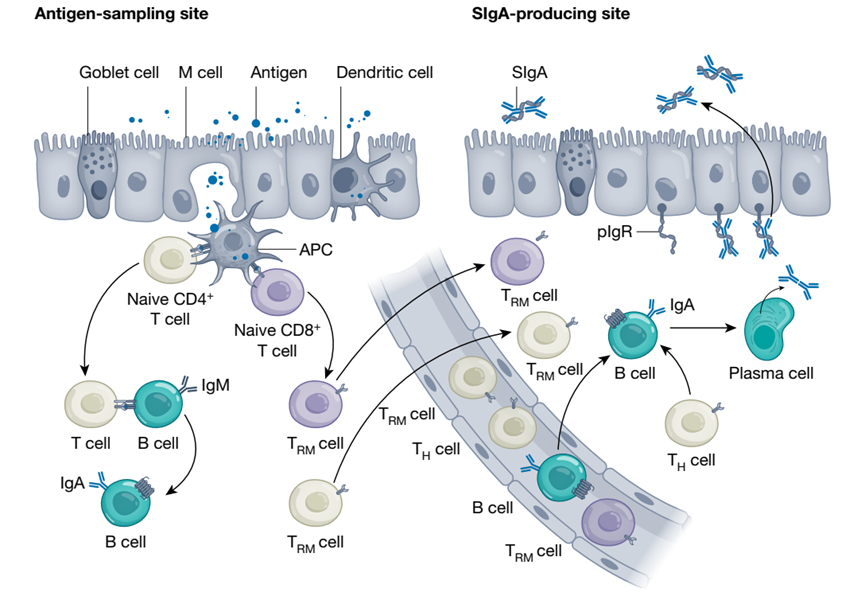

所谓“共同黏膜免疫系统”,由诱导部位(即抗原采样部位)和效应部位(即SIgA抗体生成部位)共同组成,建立起了抗原特异性的黏膜免疫反应。

诱导部位:经典的抗原采样M细胞位于咽相关淋巴组织(NALT)的上皮中,可摄取吸入性抗原,并将其递送给下方的抗原提呈细胞(APC),激活局部的T辅助细胞(包括Th1、Th2和Tfh)以及抗原特异性的IgA B细胞和组织驻留记忆T细胞(TRM),引发特异性免疫应答。与此同时,鼻甲上皮中的呼吸型M细胞也可直接摄取鼻喷疫苗中的抗原,经处理后在颈部淋巴结等诱导免疫反应。此外,一些树突状细胞能主动穿透上皮结构,将伪足伸入鼻腔直接捕捉抗原。

效应部位:抗原特异性的B细胞和T细胞获得黏膜定位信号后,定向迁移至鼻腔黏膜等效应区域。IgA B细胞在Th2细胞分泌的细胞因子作用下分化为浆细胞,合成聚合型IgA。该抗体通过多聚免疫球蛋白受体(pIgR)转运至黏膜腔表面,形成SIgA,有效中和病原体并阻断其黏附。这一完整的“采样—激活—归巢—分泌”过程,构成了鼻喷疫苗诱导黏膜免疫的核心机制。

鼻喷疫苗诱导抗原特异性黏膜免疫的策略(参考文献[1])

鼻喷疫苗递送系统

免疫学及相关领域的研究人员已联合推动创新疫苗递送系统的开发,包括可复制型和非复制型载体形式。目前,常用于鼻腔接种的疫苗类型主要包括三类:减毒活疫苗、病毒载体疫苗和亚单位疫苗。

经典疫苗形式如灭活全病毒或经反向遗传改造的病毒,也可用于鼻喷接种。腺病毒、流感病毒、副流感病毒及疱疹病毒等可复制病毒载体,已证实具备良好的递送与表达能力,且不需要加入佐剂。除病毒载体外,细菌载体亦成为研究热点,包括乳酸菌、沙门氏菌和李斯特菌等。

为降低可复制病毒的安全风险,近年来也开发出非复制型病毒载体,既保留了抗原快速表达与高水平产出的优势,又显著提升了生物安全性。从安全性角度来看,亚单位疫苗(或高纯度抗原制剂)被广泛认为是理想的候选形式。然而,亚单位疫苗要在鼻腔中成功递送至呼吸道黏膜免疫系统,必须克服鼻腔环境中的酶降解、稀释与黏附限制。因此,材料科学与纳米技术的融合成为关键突破口。阳离子胆固醇基普鲁兰(cCHP)纳米凝胶,具有高效递送抗原的巨大潜力。该结构有显著的抗原包裹能力,蛋白抗原可被有效封装于其内部空腔中。纳米凝胶在递送过程中不仅维持了抗原的天然构象,还能在适宜环境下缓慢释放,从而提升抗原的稳定性与免疫原性。另外,文章还涉及了mRNA疫苗的鼻喷途径研究进展。

减毒活疫苗、病毒载体疫苗和亚单位疫苗的特性如下表所示:

疫苗类型 | 优点 | 缺点 |

减毒活疫苗 (Attenuated virus vaccine) | -诱导长期免疫记忆 -模拟真实病毒感染 | -可能发生毒力返强 -不适用于免疫功能低下的个体 |

病毒载体疫苗 (Viral vector vaccine) | -复制能力缺陷,安全性较高 -可诱导强效免疫反应,包括细胞毒性T细胞应答 | -需要较高的生物安全等级 -宿主对载体预存免疫可能影响效果 |

亚单位疫苗 (Subunit vaccine) | -使用纯化抗原,安全性高 -可针对病原体特定成分激发体液免疫反应 | -通常需要佐剂 -需多次加强接种 -穿越黏膜屏障递送存在挑战 |

三种疫苗制剂的比拼(来源:参考文献[1])

安全问题不能忽视

鼻腔的上方有一块叫嗅裂的区域,它紧挨着连接大脑的嗅球,这里有一群直接通向中枢神经系统的神经细胞。这就意味着,如果疫苗通过鼻腔进入体内,一些成分有可能通过这条特殊通路进入大脑,从而影响神经功能。

虽然在人类鼻腔中,大部分区域(大约90%)是普通的呼吸道上皮,只有10%左右是这类敏感的嗅觉区域,但这10%的区域同样值得高度重视。比如,之前有一款鼻喷流感疫苗,虽然疫苗本身是灭活的,但上市后却出现了面瘫等神经副作用,最终被撤销使用。因此,在开发鼻喷疫苗时,必须非常谨慎,确保它的成分不会穿过嗅觉区域进入大脑,以免带来意想不到的神经系统风险。

鼻喷疫苗未来成功的关键

在开发鼻喷疫苗的过程中,有几个关键问题需要特别关注。首先,要设计出既安全又稳定的候选疫苗,必须确保它们在鼻腔这种复杂环境中不会被迅速降解或清除。疫苗抗原在鼻腔中容易被分泌液稀释,并被纤毛上皮迅速清除,从而干扰抗原的黏附、采样与递呈过程。此外,鼻腔分泌物中含有多种蛋白酶,可能导致疫苗抗原的降解。

其次,对抗不同病原体的保护性免疫也不同,比如有的需要激活抗体,有的需要细胞免疫,而且在黏膜上留下记忆细胞,这些都需要根据接种前后的免疫数据来决定。第三,疫苗制剂中还要加入合适的递送载体和佐剂,既要帮助抗原顺利到达黏膜免疫系统,又不能引起太强的副作用。

最后,还要特别注意安全性,避免疫苗成分通过鼻腔上方的嗅觉区域进入大脑,从而引发神经系统的问题。只有把这些问题考虑周全,鼻喷疫苗才能真正在未来的疾病防控中发挥重要作用。

参考文献:

[1] Kiyono, H. & Ernst, P. B. Nasal vaccines for respiratory infections. Nature 641, 321–330 (2025).

{{item.content}}