从传统经验到数据驱动——育种技术的“降维打击”

6月21日,由农兜艾格大农业数据服务平台主办的“规模猪场关键技术培训会”在湖北武汉成功举办,首农食品集团北京中育种猪有限责任公司育种部关盛宇博士系统阐述了猪育种技术的前世今生以及未来展望。

关盛宇 育种博士

首农食品集团 北京中育种猪有限责任公司育种部

猪育种的起源与发展

猪作为人类最早驯化的家畜之一,其育种历史可追溯至9000年前亚洲野猪在黄河流域的驯化,以及稍晚欧洲野猪的驯化,形成了亚洲和欧洲两大亚种。早期育种是饲养者无意识的行为,主要基于"易养活""繁殖力强"等性状进行自然选择,由于地理隔离形成了丰富的地方品种,如中国的东北民猪、金华猪,英国的中白猪等。

18世纪,欧洲经济的腾飞不仅带来了对猪油的巨大需求,对猪肉的需求也日益增长,同时农业和工业革命的兴起也推动了对更高效率的追求,这些因素共同促使猪育种进入了有意识的阶段。。英国大白猪(1770-1860年)的培育是里程碑事件,首次将中欧猪种基因结合,标志着现代品种育种的开始。19世纪育种目标多元化,丹麦长白猪(1896-1907年)的培育首次系统运用系谱记录和后裔测定,建立了首个国家育种委员会和测定站。

育种理论的突破为实践奠定基础:贝克维尔1760年提出"优中选优"的累加效应原则; 1865年,孟德尔定律揭示了基因的遗传规律,为育种实践奠定了理论基础;1908年,群体遗传学则从群体层面证明了通过选择可以有效改变基因频率。这些划时代的发现,使育种从传统的经验积累转向了系统的科学方法,也为后续BLUP和基因组选择等先进技术铺平了道路。

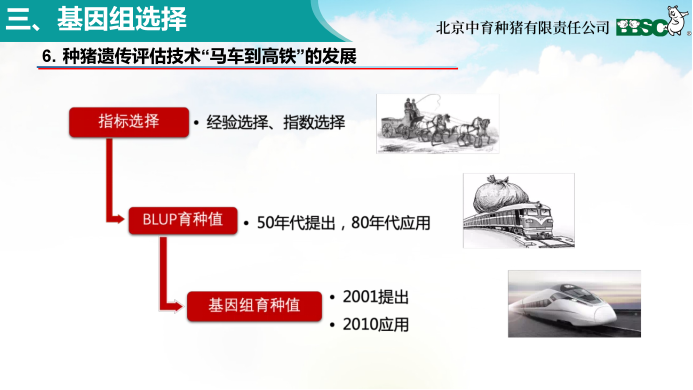

从经验到量化:BLUP育种值评估

传统育种面临的核心难题是如何准确识别优秀个体。伯乐相马的故事揭示了经验评估的局限性——即表型值(动物表现出的性状)往往是遗传和环境共同作用的结果,仅凭观察难以准确区分哪些性状是真正由遗传决定的。早期尝试通过生长测定和后裔测定间接评估种用价值,但存在三大缺陷:遗传与环境混淆、数据不均衡、信息利用不充分。

美国遗传学家查尔斯·亨德森在20世纪50年代提出的BLUP(最佳线性无偏预测)方法彻底改变了育种评估体系。其核心是通过混合线性模型将表型值剖分为固定效应(猪场、季节等环境因素)、随机效应(育种值)和残差(不可控细微因素)。

BLUP的实际应用遵循"优中选优"原则:通过育种值(EBV)的定量评估筛选每一世代的优良个体进行交配,从而实现群体遗传水平的持续提升。遗传进展速度受四大因素调控:群体规模(提供更多变异)、留种率(提高选择强度)、世代间隔(加速更替)和选择准确性(依赖评估方法)。

尽管BLUP实现了从经验到量化的跨越,但其局限性在于无法区分全同胞个体间的基因差异。这是因为虽然它们亲缘关系紧密,在传统系谱中亲缘关系矩阵相同,但每个全同胞个体从父母那里获得的基因组合是随机且独特的,而BLUP无法精确捕捉这种微小的遗传变异。这一缺陷为后续基因组选择埋下伏笔,但BLUP仍是现代育种体系的基石,被誉为"从马车时代迈入火车时代"的关键技术。

基因组选择:精准育种的降维打击

基因组选择(Genomic Selection, GS)是21世纪育种技术的革命性突破,由Meuwissen等学者在2001年提出,其核心在于利用覆盖全基因组的单核苷酸多态性(SNP)标记实现早期精准选种。该方法通过检测数万个基因位点,构建基因组亲缘关系矩阵(G矩阵),替代传统BLUP中的系谱矩阵(A矩阵),从而解决全同胞育种值无法区分的难题——"龙生九子,各不相同"的遗传差异得以量化呈现。

技术实现上采用"一步法"(SS-GBLUP),将系谱数据与基因组数据整合为H矩阵,使信息利用率最大化。其操作流程分为两步:首先建立兼具表型和基因型数据的参考群体,再对仅有基因型数据的候选群体进行基因组育种值(GEBV)预测。这种"以基因断性能"的模式,使种猪在断奶期甚至胚胎阶段即可评估,大幅缩短世代间隔。

在实际应用中,基因组选择展现出显著优势:例如,来自欧美猪场的统计数据显示,传统BLUP技术在1980至2010年间使窝产仔数年均增长约0.12头,而采用GS技术后,这一指标在2010至2025年间有望提升至每年0.15头。

从传统经验到数据驱动——育种技术进步实现了“降维打击”:选择准确性突破系谱限制,育种周期压缩2/3,经济效益显著提升。未来随着GS的广泛应用打破限制,实现“基因层面的精准选育”,让每一头种猪的价值尽早显现,实现种业的质变。

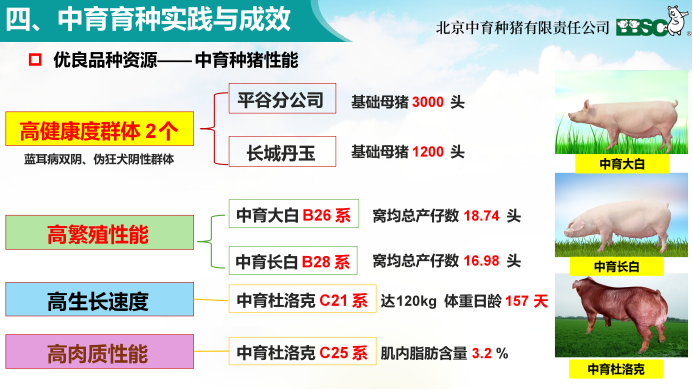

中育育种实践成果

中育种猪建立了完善的金字塔式育种体系,核心群规模达3000头基础母猪,配套测定站、公猪站等专业设施。通过标准化流程管理,实现从初生选留到性能测定的全链条控制:采用"六步法"选种流程,将基因组数据与传统测定结合,使全同胞个体的育种值差异得以量化;建立近1.7万头的参考群体(大白12662头、长白2299头、杜洛克2092头),为基因组选择提供数据支撑;开发专门化品系,如高繁殖性能的B26系(窝均产仔18.74头)、高生长速度的C21系(达120kg仅157天)。

2011年至今累计测定种猪20.7万头,基因组数据3.1万份。核心指标持续优化——达120kg日龄从2013年的170天缩短至157天,背膘厚保持稳定下降,窝产仔数从9.3头提升至13.66头,顶尖种猪个体的窝均产仔数已突破20头。通过综合选择指数平衡生长、繁殖和肉质性状,实现多性状协同改良。

最后,关盛宇博士提出了中育育种未来的三大突破方向:一是构建更加节约人力成本的智能表型测定设备体系,以提高测定效率并减少人工误差;二是探索更加科学的表型测定指标,以更精准地评估动物性能;三是利用AI人工智能加速数据分析算法的优化,从而推动育种从“数据驱动”迈向更高效、更精准的“智能驱动”时代。

{{item.content}}