对于蓝耳不稳定场,如何科学采样并优化免疫程序?灭活苗对蓝耳发病猪场效果如何?

点击↖硕腾猪业关注我,加★星标★

温馨提示:由于微信公众号试行乱序推送,您可能不再能准时收到推送。为了不错过硕腾猪业消息,请将“硕腾猪业”公众号点亮为星标账号,并常点文末右下角的“在看”

NADC34-like毒株流行率上升,但现有疫苗对其交叉保护有限。若猪场同时存在经典株、HP-PRRSV和NADC34重组株,如何科学设计分层免疫程序(如母猪用A疫苗、仔猪用B疫苗)?不同疫苗毒株混用是否会引发重组风险?

答:当猪场同时存在经典株、HP-PRRSV和NADC34重组株时,可选择对HP-PRRSV和经典株有较好保护效果的疫苗,如天津株等活疫苗,同时结合灭活疫苗增强免疫效果。例如,可先使用蓝耳活苗天津株进行免疫,每头母猪1头份,间隔21天后,再注射蓝耳灭活疫苗2毫升/头。这样可以在母猪群体中建立较为全面的免疫保护,减少病毒的排毒和传播,稳定母猪群的生产性能;仔猪也免疫同类疫苗,可根据猪场实际生产情况以及实验室监测数据调整免疫时间。

不同疫苗毒株混用存在引发重组的风险,但风险程度并非绝对。PRRSV是一种高度变异的病毒,其重组现象较为普遍。在实验室条件下,不同的弱毒疫苗株在细胞培养中一同生长时,会出现病毒毒株间基因重组。然而,在动物体内同时接种两种疫苗毒株,目前并没有确凿的证据表明病毒一定会在体内重组。不过,由于PRRSV的特性,疫苗株与野毒株基因重组的可能性难以完全排除。为了降低重组风险,应尽量避免不必要的疫苗毒株混用,选择与本场流行毒株同源性较高、匹配度较好的疫苗进行免疫接种,并严格遵守疫苗的使用说明和免疫程序。同时,加强猪场的生物安全措施,减少病毒的传播和感染,也有助于降低重组的发生概率。

场内检测出了新毒株,跟以前疫苗毒株不一样,保育消瘦较多,损失较大,怎么办?

答:场内出现新毒株,首先要确认是什么毒株,追朔源头,后备猪群情况如何?驯化?基础母猪群蓝耳感染状态怎样?是否还有临床症状?比如流产、死胎、木乃伊胎、弱子比例等,产房仔猪情况如何?睾丸液蓝耳监测情况等。如果母猪群基本处于相对稳定状态,繁殖指标基本正常,睾丸液蓝耳阳性率呈下降趋势,只是下游猪只不稳定,可在产房仔猪睾丸液阳性率降低至20%以下后,仔猪在14天龄免疫瑞兰安活疫苗,同时在产房执行McREBEL操作,并给予仔猪长效药物保健,比如补铁时加入瑞可新注射仔猪,断奶时注射瑞可新或易速达,可显著降低保育猪死淘率。

对于蓝耳不稳定场,种猪场我们如何制定科学采样方案呢?如何优化免疫程序,提升我们猪群的抗体免疫效果呢?

答:种猪场作为种源输出核心,蓝耳病不稳定不仅影响本场生产,更可能通过种猪/精液传播风险,因此需建立“精准采样-动态评估-优化免疫”的闭环管理体系。以下从科学采样方案设计、免疫程序优化两大维度,结合种猪场特殊需求(如种猪质量、精液安全性)提供实操方案。

一、蓝耳不稳定种猪场的科学采样方案设计

(一)采样核心原则:覆盖“全群体+关键节点+高风险环节”

种猪场采样需兼顾繁殖群(母猪/公猪)、后备群、生长群三大群体,重点围绕“病毒传入-场内循环-垂直传播”关键路径,通过“定量+定性”检测结合,明确毒株类型、感染阶段及排毒强度,为免疫方案调整提供数据支撑;

(二)分群体采样方案(含频次、样本类型)

1)核心繁殖群(母猪+公猪):阻断垂直传播与精液风险

基础母猪群:每季度1次全群筛查;异常时(流产>3%/死淘>5%)每周1次;

样本类型:血清(按胎次分层:后备10%、经产5%);产房仔猪睾丸液持续监测(每个产房单元全部仔猪睾丸液合成一份样);断奶仔猪血清追踪监测(每批次60个样)

公猪群:每月1次全群检测;采精前必检;

样本类型:精液(每头公猪1份连续3次);扁桃体拭子(每季度1次);血清

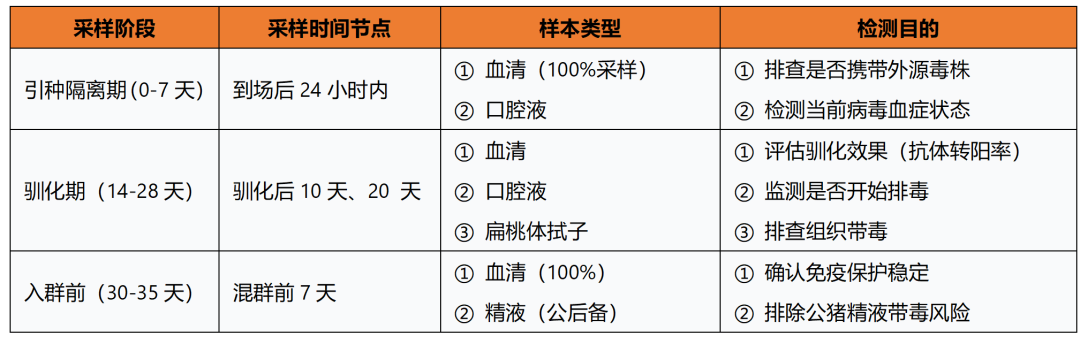

2)后备种猪群:把控入群安全,避免引入新毒株

后备猪是种猪场蓝耳病波动的核心风险点,需分“引种隔离期-驯化期-入群前”三阶段采样,确保入群时“无排毒+有免疫保护”。

3)生长种猪群(保育-育肥):监测病毒场内循环

生长阶段是病毒复制与传播的关键期,需通过“断面采样”明确病毒流行阶段,避免带病种猪进入繁殖群。

采样时间节点:每季度1次,选择4W、6W、8W、12W、16W、20W,各10个样

样本类型:血清

(三)特殊场景应急采样:快速定位疫情源头

当出现 “母猪流产率突升(>5%)、仔猪死淘率>15%、公猪精液带毒”等异常时,需启动应急采样,24小时内明确病因:

病料采集:优先采集“流产胎儿(肺脏、脾脏)、病死仔猪(扁桃体、肺门淋巴结)、异常母猪(血液+阴道拭子)”,避免采集腐败组织(影响检测准确性)。

检测优先级:①先做qPCR(快速确认是否为蓝耳病毒);②再做基因测序(明确是否为新毒株/重组株)。

追溯分析:结合采样结果,追溯“最近引种时间、精液来源、人员流动记录”,定位病毒传入/扩散路径(如是否通过引种、物资带入)。

二、蓝耳不稳定种猪场的免疫程序优化策略

免疫程序优化需围绕“种猪免疫保护持久化、仔猪母源抗体衔接、避免疫苗株与野毒株重组” 三大目标,结合采样监测数据动态调整。核心原则:“毒株匹配优先,避免盲目混用”。

1)基础母猪群:构建“持久免疫屏障,阻断垂直传播”

根据采样监测的“抗体动态”和“排毒情况”分“经产母猪”和“初产母猪”制定差异化程序,重点避免“免疫空白期”和“免疫过度导致排毒”。一般经产母猪3次/年,初产母猪配种前需完成2次免疫。

2)公猪群:“安全优先,避免精液带毒”,公猪免疫需平衡“免疫保护”与“精液安全性”;

3)后备种猪群:“驯化+免疫结合,确保入群无风险”

后备猪免疫核心是 “先驯化适应本场毒株,再通过免疫强化保护”,避免直接引入外源疫苗株导致场内毒株重组;

4)生长种猪群:“衔接母源抗体,避免免疫空白”

根据采样监测的 “母源抗体消退时间”(通常4-6周龄),确定免疫时机,避免过早免疫(母源抗体干扰)或过晚免疫(出现免疫空白)。

监测动态调整:每季度根据“毒株测序结果+抗体离散度+排毒率”调整优化免疫程序

三、关键风险管控:避免疫苗株与野毒株重组

禁用“多疫苗株混用”:同一群体(如后备猪)不得同时使用2种以上活疫苗(如A疫苗为类 NADC30,B疫苗为HP-PRRSV,混用重组风险达15%-20%)。

免疫后排毒监测:活疫苗免疫后,每周检测口腔液qPCR(持续3周),若发现排毒延长(>21天),立即排查是否为“疫苗株与野毒株共感染”,必要时淘汰排毒猪只,避免病毒重组。

通过以上“科学采样+优化免疫”方案,可实现蓝耳不稳定种猪场的“精准管控”:一方面通过采样明确病毒状态,避免盲目免疫;另一方面通过优化免疫程序,提升群体免疫均匀度,最终实现“种猪无排毒、精液无带毒、后代无垂直传播”的目标,保障种源输出安全。

灭活疫苗对蓝耳发病猪场效果如何?

答:灭活疫苗因“安全性高、无排毒风险”的特性备受大家关注。但效果受疫情阶段、毒株匹配度、免疫时机等因素显著影响。其核心效果是安全性优先,聚焦“辅助控制”而非“快速清除”,受“免疫应答周期长、抗原递呈效率低”制约,在蓝耳发病猪场中存在明显短板,需提前预判并规避:

灭活疫苗诱导机体产生保护性抗体需14-21天(活疫苗仅需7-10天),若猪场处于蓝耳病急性暴发期(母猪流产率>8%、仔猪死淘率>20%),单独使用灭活疫苗无法快速遏制疫情,可能导致损失扩大;

其次是灭活疫苗的抗原谱较窄,仅对与疫苗株ORF5基因同源性≥92% 的毒株有较好保护。若发病猪场存在多种重组株(如经典株+NADC34-like重组株),单一灭活疫苗对异源毒株的中和抗体滴度可能低于1:8无法有效阻断感染,需结合“测序匹配”选择针对性疫苗;

况且灭活病毒颗粒无法自主复制,需佐剂(如油乳佐剂、CpG佐剂)增强抗原递呈效果。若使用普通油乳佐剂的灭活疫苗,在发病猪场中可能出现 “免疫后抗体不升反降”(免疫应激加剧免疫抑制),需选择含免疫增强剂(如黄芪多糖、干扰素佐剂)的新型灭活疫苗。

并非所有蓝耳发病猪场都适合使用灭活疫苗,需根据“疫情阶段、猪群类型、生产目标”精准判断来采取合适的疫苗免疫。

点击下方小程序码,免费猪病问诊

往期内容回顾

点个在看再走吧~

{{item.content}}