我国科学家揭示猪蓝耳病细菌继发感染的关键机制

---- 广告,也是一种资讯----

记者从中国农业科学院获悉,中国农业科学院兰州兽医研究所动物免疫与代谢创新团队,近日研究揭示了猪在感染蓝耳病病毒后容易引发细菌继发感染的关键机制,为解决这一困扰猪养殖业的世界性难题提供了新的防控思路和药物靶点。

据介绍,猪感染蓝耳病病毒后,常常会“雪上加霜”,继发各种细菌感染,导致病情急剧恶化,病死率显著升高,给养猪业造成巨大经济损失。然而,长期以来,业内对蓝耳病病毒如何“帮助”细菌入侵的具体机制知之甚少。

研究团队通过一系列实验,发现了蓝耳病病毒“作恶”的关键步骤。蓝耳病病毒感染猪肺细胞后会激活一种特定蛋白,指挥细胞内的“骨架”重新排列,形成特殊的“脚手架”结构,并使得细胞表面的黏附“受体”数量大增,这些受体就像一个个“登船梯”。有了“脚手架”和“登船梯”,原本难以入侵的细菌得以“搭便车”侵入,引发严重继发感染。

病毒为细菌“打开大门”

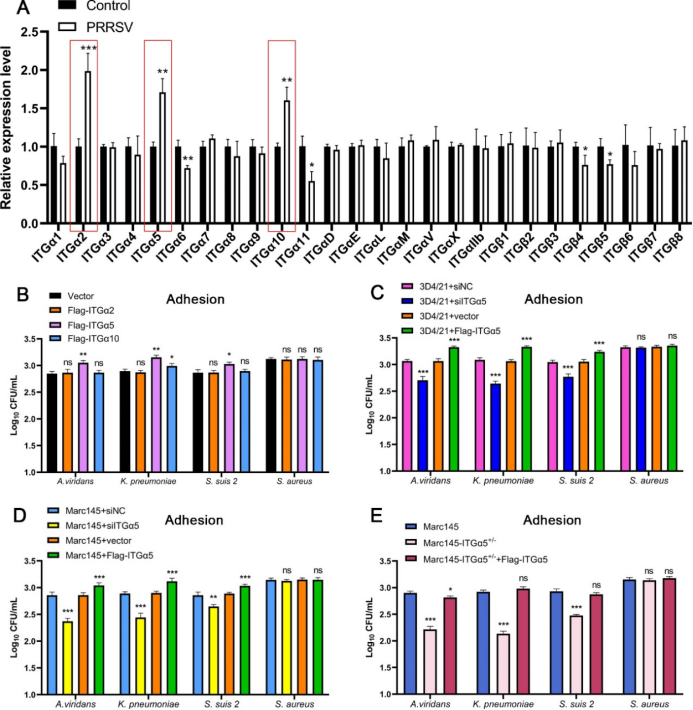

长期以来,养殖现场普遍认为PRRSV引发的继发感染是病毒抑制免疫系统所致。然而,最新研究发现,病毒感染会直接改变宿主细胞的结构特性,使其对细菌的易感性显著增强。科研人员在实验中发现,感染PRRSV的仔猪肺部,肺炎克雷伯菌和猪链球菌2型的数量远高于健康猪群。进一步研究证实,甲型流感病毒H1N1和猪圆环病毒2型感染后也出现类似现象,这说明通过改变细胞特性促进细菌感染可能是呼吸道病毒的共同策略。

两个关键蛋白揭示感染加剧的机制

通过深入的机制研究,科研团队成功锁定了在这场“里应外合”中扮演关键角色的两个蛋白:FLNA和ITGα5。FLNA是维持细胞形态的重要骨架蛋白,好比细胞内部的"钢筋混凝土"。病毒感染后,FLNA表达量显著上升,引发细胞骨架重构,使得细菌更容易突破细胞防线。ITGα5则是细胞膜上的粘附因子,相当于细菌登陆的"码头"。病毒通过上调其表达,为细菌粘附细胞表面创造了有利条件。

值得关注的是,这两个蛋白并非孤立作战,而是形成了协同作用的"连锁反应":ITGα5不仅能促进细菌粘附,还能进一步激发FLNA的表达,共同为细菌入侵铺平道路。这种双重作用机制极大提升了细菌的感染效率,解释了为何病毒感染后细菌性肺炎会如此迅速地发展和恶化。

干预实验成效显著

在明确机制的基础上,研究团队开展了系列干预实验。通过在细胞和小鼠模型中特异性降低FLNA或ITGα5的表达,即使存在病毒感染,细菌的粘附和入侵能力也显著降低,感染程度明显减轻,宿主存活率大幅提升。这一发现表明,针对这两个关键蛋白的干预策略,有望成为阻断病毒-细菌协同感染的有效手段。

本研究不仅从理论上解释了PRRSV感染后易继发细菌性肺炎的机制,更重要的是为临床防控提供了新的思路和潜在的药物靶点。相较于传统依赖抗生素和疫苗的防控策略,针对FLNA和ITGα5的干预措施有望实现更精准的感染控制,为养猪业提供新的防控武器。

业内专家认为,这项研究揭示了病毒帮助细菌入侵的分子机制,为开发药物、疫苗或基因编辑等防控策略提供了新靶点和新思路。

来源:新华社

农兜小程序

⇩⇩⇩

如在小程序使用中有任何建议和反馈,欢迎后台留言。

期待与您面对面地交流!

往期回顾

{{item.content}}