数百亿市场从天而降!对欧盟猪肉反倾销的意外有收获?

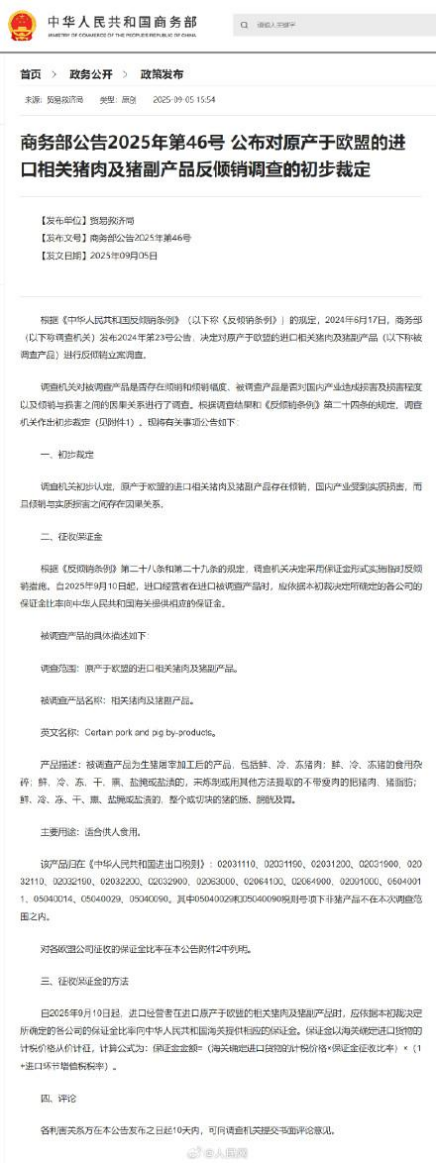

---- 广告,也是一种资讯----

近期,我国商务部公布了对欧盟进口猪肉及猪副产品反倾销调查的初步裁定,实施临时反倾销措施,对相关产品征收15.6%至62.4%的保证金。这一举措不仅是对国际贸易规则的合理运用,更是对我国生猪产业健康发展的有力保护。根据世贸组织争端解决机制的程序,欧盟虽已提出申诉,但整个过程预计至少需要6个月时间。这意味着,在未来半年内,国内市场将迎来一个欧盟猪肉供应减少的调整期。作为全球最大的猪肉消费国,我国猪肉市场正处在产能调整与结构转型的关键时期,此次反倾销措施带来的市场空间,将为国内养殖户和屠宰企业提供宝贵的发展窗口。

欧盟猪肉退场,国内市场迎转机

中国是欧盟猪肉出口的最大市场。数据显示,2024年欧盟对华猪肉出口量占其总出口的47%,价值高达40亿欧元。西班牙、荷兰、丹麦等国对我国市场依赖度极高。以西班牙为例,2023年其对华出口猪肉56万吨,占其出口总量的两成以上。我国此次实施的反倾销措施,预计将使欧盟对华猪肉出口量在2025年下降30%至50%。

欧盟猪肉的“退场”,意味着每年数十万吨的进口量将逐步让位于本土产品。以2024年1-7月数据为例,我国猪肉与猪副产品进口量分别达到62.64万吨和71.92万吨。若欧盟份额萎缩,即便部分缺口由巴西、阿根廷等南美国家填补,仍有相当比例的市场空间将转向国内供应。据行业估算,反倾销措施有望为我国猪肉产业腾出每年约80亿至100亿元人民币的市场空间。特别是在未来半年这个关键期内,国内市场将获得难得的缓冲空间。这对于当前正处于价格低迷、供应过剩的国内养猪业来说,无疑是一剂及时的“稳定剂”。

国内猪业承压,反倾销带来喘息机会

近年来,国内生猪产能处于相对高位,白条猪肉价格持续探底。截至2025年9月16日,瘦肉型白条猪肉均价已跌破17元/公斤,创下年内新低,同比跌幅超过三成。养殖端亏损面扩大,屠宰企业库存高企,行业整体信心不足。

与此同时,欧盟猪肉长期以低价进入中国市场,特别是猪耳、猪脚等副产品,到岸价往往仅为国内价格的60%左右,严重挤压了本土企业的利润空间。我国实施反倾销,并非封闭市场,而是为了营造更加公平的贸易环境。在保障国内产业合理利润的同时,也为中小养殖户提供了更加稳定的价格预期。这个为期至少半年的调整期,正好给了国内养殖企业难得的喘息机会,可以更加从容地安排生产计划,优化养殖结构。

市场空间释放,关键在“提质”与“增效”

反倾销带来的市场空间能否真正转化为行业复苏的动力,还取决于国内产业能否抓住机遇、提升竞争力。当前,国内猪肉供应整体充裕,但消费端增长乏力,替代蛋白产品也在不断挤占市场份额。如果本土企业仅靠“等市场、靠价格”,很难从根本上扭转局面。

因此,养殖端应在品种改良、饲养管理和成本控制上下功夫,推进标准化、规模化养殖,从源头上提升猪肉品质与生产效率。屠宰与加工企业则需加强冷链建设、优化产品结构,提高分割品与深加工产品的比例,适应消费升级趋势。此外,行业也应加强产销对接,减少中间环节损耗,让利于养殖户,稳定生产信心。这半年的窗口期,正是行业内部进行调整优化的最佳时机。

政策暖风已至,行业更需主动作为

我国政府在实施反倾销的同时,也通过多种渠道稳定生猪生产和市场供应。从持续推进标准化养殖场建设,到加强冻猪肉储备调节,一系列政策“组合拳”正在逐步落地。预计到2026年,我国猪副产品自给率将提升至85%,逐步降低对进口的依赖。

对于广大中小养殖场而言,面对这半年的市场机遇,更应理性安排生产计划,不盲目扩产,也不轻易退出。在兽药、饲料等投入品选择上,应注重产品质量与适用性,优先选用信誉好、服务到位的大厂产品,避免因小失大。同时,主动参与地方合作社或行业协会,增强议价能力和抗风险水平,才能在市场变化中站稳脚跟。

我国对欧盟猪肉的反倾销措施,是国际贸易环境变化下的必然选择,也为本土生猪产业带来了难得的调整窗口。每年近百亿元的市场空间释放,配合至少半年的政策缓冲期,若能有效承接,将有力提振养殖端信心,推动行业从“量”的扩张转向“质”的提升。尽管前路仍有挑战,但只要行业上下同心、政策市场协同,中国养猪人一定能在新一轮市场调整中走得更稳、更远。这半年时间,既是挑战,更是机遇,值得我们每一个从业者认真把握。

农兜小程序

⇩⇩⇩

如在小程序使用中有任何建议和反馈,欢迎后台留言。

期待与您面对面地交流!

往期回顾

{{item.content}}