养猪人的对手,从来不是“猪周期”

---- 广告,也是一种资讯----

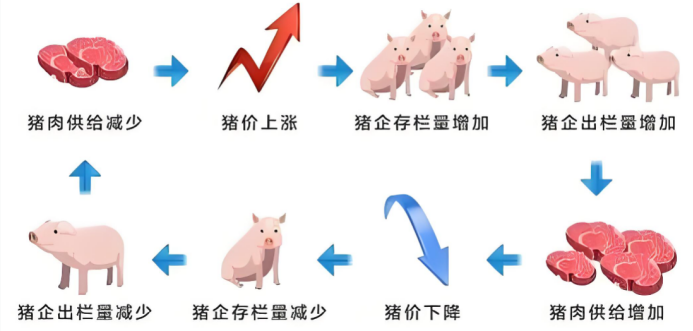

在养猪行业,每当猪价波动、经营困难时,“猪周期”常常成为众矢之的。价格高了,消费者抱怨;价格低了,养殖户叹气;散户退出、大企业资金紧张,也常常归因于“猪周期”。仿佛这个行业的所有问题,只要推给“猪周期”,就能解释一切、撇清所有责任。然而,真正的问题,可能并不在周期本身,而在于我们是否正视了自身的管理、效率和应对能力。

一、猪周期不应成为掩盖问题的“挡箭牌”

猪价下跌时,不少养殖户感到无奈,觉得是“猪周期”让自己白忙一场甚至亏损。但我们有没有想过,除了市场波动之外,是不是还有养殖管理上的不足?比如疫病防控是否到位、饲料搭配是否合理、信息收集是否及时?有时候,我们的养殖成本远高于行业平均水平,却把责任全部推给市场波动。猪周期固然存在,但它并不是我们放弃提升效率的理由。

同样,猪价上涨时,消费者抱怨肉价太高,也习惯性地归咎于“猪周期”。实际上,猪肉价格的变化还受到饲料成本、运输费用、供需结构等多重因素影响。如果我们只把矛头对准“周期”,就容易忽略真正影响价格的内在因素。猪周期成了一个“情绪出口”,而不是问题的症结所在。

二、行业在变,应对方式也要变

近年来,随着规模化养殖比例的提升、政策调控的加强和养殖技术的进步,猪周期的波动幅度正在逐渐收窄。过去那种大起大落、四年一轮回的局面,正在被更加平稳的市场节奏所替代。数据显示,年出栏万头以上的规模养殖场占比大幅提高,而散户数量明显下降。这说明,行业的结构在优化,抗风险能力在增强。

与此同时,国家建立了以能繁母猪存栏量为核心的产能调控机制,通过预警、收储、引导出栏体重等方式,稳定市场供给。技术进步也在发挥作用,智能饲喂、疫病防控、数据监测等手段,让养殖过程更加可控。可以说,行业的稳定已不再是偶然,而是规模化、标准化、数据化发展的必然结果。

三、从“靠天吃饭”到“靠管理吃饭”

在这样的背景下,养殖户和养猪场要做的,不是继续把问题甩锅给“猪周期”,而是要把注意力转向内部,提升自身的养殖水平和经营能力。成本控制是核心,哪怕每公斤成本降低几毛钱,在规模化养殖中都能带来可观的利润空间。优化饲料配方、提高母猪产仔效率、降低死亡率,这些都是实实在在的竞争力。

此外,风险管理和信息收集也愈发重要。生猪期货等工具可以帮助锁定利润、规避价格波动;了解政策导向、市场供需、疫病动态,则能帮助我们做出更科学的决策。过去那种“赌行情”的做法,在越来越透明的市场中,已经难以为继。

猪周期的存在,曾经是行业波动的象征,但它不应该是我们推卸责任的借口。真正的进步,来自于每一个养殖主体对管理的重视、对技术的投入、对市场的敬畏。当我们不再把问题简单归咎于“周期”,而是主动提升效率、控制成本、防范风险,整个行业才能真正走向健康、可持续的未来。养猪人靠的不再是运气,而是实力——这才是应对一切变化的根本。

点赞

分享

喜欢

留言

农兜小程序

⇩⇩⇩

如在小程序使用中有任何建议和反馈,欢迎后台留言。

期待与您面对面地交流!

往期回顾

{{item.content}}